23. 増える「ジョン万」もの - 米出版界の最近の動きから by 北代淳二

(草の根通信86号、2016年3月掲載)

北代淳二: CIE評議員、ジョン万次郎研究家

アメリカの出版界でこのところ「ジョン万もの」がじわじわと増えている。万次郎の知名度も上り坂だ。

これまでジョン万次郎の名は、彼の第二の故郷マサチューセッツ州フェアヘーブン界隈や日本史研究者などのあいだではよく知られていたが、全米では無名に等しかった。それを変えるきっかけを作ったのは2010年に出版された小説『ハート・オブ・ア・サムライHeart of a Samurai』である。万次郎には全く縁のない米中部ミネソタ州に住む女性劇作家で児童文学作家のマーギー・プロイスさんの作品だ。日本でも『ジョン万次郎・海を渡ったサムライ魂』(集英社)という題で翻訳が出版された。アメリカで優れた児童文学作品に与えられるニューベリー・オナー賞など数多くの賞を受けたこの本が、一昨年のクリスマスにオバマ大統領が娘たちのために買った本の中に選ばれていたというので話題を呼んだこともある。米捕鯨船に救助された日本の漂流少年万次郎が、アメリカに渡り、異文化社会の中で数々の困難を乗り越えて成長する姿を、やさしい筆致で生き生きと描いているのがこの小説の魅力だ。多様な移民が暮らすアメリカ社会で、特にマイノリティの子どもたちの共感を呼び、全米の学校でよく読まれたという。

そのプロイスさんの「ジョン万もの」第2作が昨年9月に出版されて新たな話題になっている。

The Bamboo Sword』という題で、竹の切れ端を手に剣術の修行に励む13歳の少年が主人公だ。万次郎は今回は脇役として登場する。ペリーの黒船来航で揺れる日本が舞台で、帰国して間もない万次郎は幕府のアドバイザーとして武士に登用されている。ペリー提督のお供で横浜に上陸した少年水兵が、道に迷って黒船に帰れなくなったところで主人公の少年に出会い、2人で危険を冒しながら江戸まで冒険旅行をするのがこの小説の山場だ。結局2人は万次郎に助けられ、少年水兵は無事に黒船に帰り着く。攘夷か開国かで揺れる少年主人公の心の動きと次第に日本に魅せられてゆく米水兵の心情、それに2人の間に芽生える友情が、説得力のある表現で描かれている。そして数年の後、遣米使節団の随員となってワシントンを訪れた主人公が、偶然にもこの米水兵と再会するというフィナーレの設定が巧みである。またストーリーの中で、万次郎が『漂巽紀署(ひょうそんきりやく)』の中で日本に初めて伝えたアメリカ建国のラテン語の標語が紹介されている。万次郎が幕府の重鎮たちの前でアメリカ事情を報告する場面で、「エ・プルリブス・ウヌム」というラテン語の言葉があり、沢山の州が一つの国を作っているとか、沢山の人種が一つの国民になっていることを意味すると説明するくだりだ。また別の場面では、坂本龍馬らしい男が攘夷派の志士たちに向かって、河田小龍から教わった話だとして、アメリカでは入れ札で国の頭領を選ぶと説明するところも出てくる。いずれの場面も史実ではないが、プロイスさんが『源巽紀署』から得た材料をフィクションの中で巧みに使っているのには感心させられる。

もう一つ、同じく昨年の9月に異色の「ジョン万もの」が出版された。

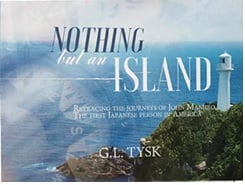

ボストン在住の若い女性作家で写真家のG.L.ティスクさんが出した彼女のエッセー入り写真集である。表紙カバーは太平洋を望む足摺岬の写真で、その上に印刷された『ナッシング・バット・アン・アイランド Nothing but an Island』という大きな活字が目を引く。河田小龍が『漂巽紀署』の序文で「日本は海に浮かぶ一つの島に過ぎない」と言っている言葉を、アメリカで出版された英訳本(永国淳哉・北代淳二訳)から取ってタイトルにしたものだ。ただの島国に過ぎない日本から広い大洋に飛び出し、未知の世界の扉を次々に開いていった万次郎の足跡をたどり、彼の思いに近づきたいというのがティスクさんがこの本を作った動機だという。彼女は香港生まれの中国人を両親に持つ中国系アメリカ人で、中国移民よりも前にいち早くアメリカ本土に来た東洋人として万次郎に特に興味があるという。足摺岬と中の浜から始まって、ハワイ、米本土、そして再び日本へと、万次郎ゆかりの地をカメラとペンを手に8年かけて回ったという労作だ。昨年復元されたアメリカ最後の捕鯨船チャールス・モーガン号に試乗して、万次郎の捕鯨生活を追体験するという力の入れようである。写真も文章も楽しい。興味深いのはこの本が出版社からではなく、ティスクさんがいま話題のクラウドファンディングの手法で資金を集め、自費出版したことだ。100ページ余りの殆どすべてをカラー写真で埋めている豪華本の秘密である。

「ジョン万もの」のもう一つに昨年の夏に出たマンガがあげられる。これまで万次郎の話は、アメリカでも挿絵入りの子ども向け絵本として出版されたものはあったが、マンガになったのはこれが初めてだろう。

クリケット・メディアという全米で11種類の子ども向け雑誌を出している出版社が行った試みだ。11種類の雑誌の一つで、7歳から10歳の子どもを対象とした「アスク・マガジン」(7 • 8月合併号)に『万次郎の素晴らしい冒険 The Amazing Adventure of Manjiro』と題したマンガが掲載された。漂流から始まって10年後に帰国し、日本の開国に貢献するまでの万次郎の冒険を4ページにわたって38コマで分かりやすく描いている。作者はアメリカの著名な漫画家ピーター・ウォートマンだ。子ども達の反響によってはさらに「ジョン万もの」を増やすと編集者は言っている。

このように,アメリカの「ジョン万もの」はまだまだ大海の一滴だが、次第に増えており、質的にも高くなって来ているようだ。19世紀にあって国と国との枠組みを越えた万次郎の生き方 が、グローバル時代のいま、多民族・多文化社会のアメリカでは一層身近に感じられるからだろうか。