22. ジョン万次郞と『白鯨』- 国際メルヴィル会議より by 北代淳二

(草の根通信85号、2015年12月掲載)

北代淳二: CIE評議員、ジョン万次郎研究家

日本で開かれた国際会議で「ジョン万次郞」の名がひんぱんに参加者の口にのぼったのは、おそらくこれが最初だろう。

このほど東京三田の慶応大学で開かれた第10回メルヴィル会議のことである。この会議は、アメリカが生んだ世界文学の金字塔と呼ばれる『白鯨』の作者ハーマン・メルヴィルの研究を目的とするもので、隔年に世界各地で開かれているが、日本はもとより、アジアでの開催はこれが初めてだ。

今年の会議のテーマは「グローバル時代のメルヴィル」とされ、アメリカとヨーロッパ各国、それに韓国と、文字通りグローバルに7カ国から約80人の学者や研究者が集まり、日本の参加者と共にメルヴィルを論じた。もとより『白鯨』や他の作品の中にメルヴィルが万次郞をとりあげているわけではなく、純粋に文学上の論議には万次郞の出る幕は全くない。

小説『白鯨』は、モービィ・ディックと呼ばれる巨大な白鯨に片脚を食いちぎられて復讐心に燃えるエイハブ船長が、太平洋でこの白鯨を追い求め、最後には捕鯨船もろとも海の藻くずにされてしまうという物語だ。メルヴィルは物語を薦めながら、旧約聖書やギリシャ・ローマの古典などからふんだんに引用し、寓話に満ちた文章でページを埋めていく。独特の表現の奥深い意味は、いく通りにも解釈できて難解だ。そして、最大の特徴は、メルヴィルが鯨と人と海について、捕鯨船と乗組員の作業について、また捕鯨そのものについて、実に正確に、また微に入り細をうがって記述していることだ。この部分は合計すると『白鯨』全ページの半分を越える。このように『白鯨』は、文学作品であると同時に、捕鯨の歴史と19世紀アメリカ捕鯨についての百科全書なのである。万次郞と『白鯨』、そしてハーマン・メルヴィルが深くつながるのはまさにこの部分である。

メルヴィルと万次郞は同時代に生き、実際にいくつかの場所ですれ違った。1841年1月3日、21歳のメルヴィルは捕鯨船アクシュネット号の新米乗組員として、万次郞がその2年後に住むことになる米マサチューセッツ州フェアヘーブンを出港した。一方同年1月27日、14歳の万次郞は、4人の先輩漁師と土佐の宇佐浦から漁に出て漂流する。1841年6月、万次郞たちを救ったホイットフィールド船長のジョン・ハウランド号は、メルヴィルを乗せたアクシュネット号と同じころ南太平洋で鯨を追った。そして10年に及ぶ海外体験を積んだ万次郞は、1851年に漂流仲間2人と共に琉球に決死の上陸をして帰国を果たす。メルヴィルの『白鯨』が出版されたのは奇しくも同じ年のことだった。

今回の国際メルヴィル会議のテーマとされた「グローバル時代のメルヴィル」には、ペリーの黒船来航以来の日米交渉史や比較精神史を含めた広いグローバルな視点から、メルヴィルを見直すことが含まれていた。

「あの二重に鍵を掛けられた国であるジャパンがいずれ門戸を開くことがあれば、それを促した功績が帰されるべきは捕鯨船に尽きるであろう。現にいまも捕鯨船は門の前まで行って開門を待っているのである。」(『白鯨』24章より)

ペリーの黒船来航前の鎖国日本と捕鯨船の関係を、メルヴィルは正確に記述していた。しかしその3年後の1854年、2度目のペリー来航で日本が鎖国の扉を開いたとき、大きく貢献したのはほかならぬ米捕鯨船に乗っていた日本人万次郞であることを、メルヴィルは知る由もなかった。

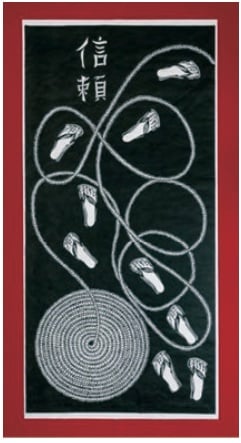

今度の国際メルヴィル会議で、研究発表やパネルディスカッションのほかに特に注目されたのは、会場の一隅に展示された美術作品のインスタレーションである。米メルヴィル協会が本部を置くニューベッドフォードのアーチスト、ピーター・M・マーチンさんの作品で、『白鯨』の中から得た自分のイメージを、黒い紙を切り抜く独特の手法で表現したものだ。特にこの東京の国際会議のために制作したという作品は、日本語で「信頼」と名付けられ、万次郞の歩みを表現したものだという。マーチンさんがこの作品の想を得たのは「銛索(もりづな)」と名づけられた『白鯨』第60章の中の言葉だ。

「人は皆、銛索にがんじがらめになって生きているのではないか。」

捕鯨ボートの中にきちんと巻いて置かれた索は、人みなが期待する安穏な人生を示す。しかし、索の先は銛につながっており、ひとたび銛が鯨に打ち込まれれば、荒れ狂う鯨に引かれて索はボートの漕ぎ手を海にはじき飛ばし、あるいはがんじがらめにする凶器になる。マーチンさんはこの危険を、もつれあった索で表し、がんじがらめにならないで前に歩む万次郞をその足跡で示した。そして万次郞があらゆる危険を克服できたのは、「信頼」があったからだとマーチンさんは強調する。それは海の上にあっては乗組員相互の信頼であり、特に万次郞の能力に対する信頼である。

万次郞が身を置いた19世紀半ばの米捕鯨最盛期の捕鯨船について、メルヴィルはこう言う。

「捕鯨船というものは海に浮かぶヤクザ社会みたいなもので、あのようなどうにもこうにも得体のしれぬ異国の民輩が、これまた地球上の見たことも聞いたこともないような僻地から、でなければ掃き溜めから訪れて来ては草履を脱いでいく場所なのだ。」(『白鯨』50章より)

万次郞が乗り込んだジョン・ハウランド号もフランクリン号も、似たような「ヤクザ社会みたいなもの」だっただろう。しかし人種や宗教や習慣などが違っても、捕鯨という共通の目的のために協力し共生せざるを得ない社会なのだ。指導力にすぐれ、力量のある者だけが信頼を受ける。万次郞は持ち前の能力をフェアヘーブンで磨き、さらに捕鯨船の上でそれを鍛え上げたに違いない。

メルヴィルの分身として『白鯨』の物語の語り手をつとめる新米捕鯨船員イシュメールがこう言う。

「捕鯨船こそは、おれのイェール大学であり、おれのハーヴァード大学であったのだ。」(『白鯨』24章より)

19世紀のさなか、メルヴィルと同時代に米捕鯨船に乗って太平洋で鯨を追い、イシュメールと同じように海のハーヴァードで学んだ日本の若者「万次郞」がいた。世界中から集まったメルヴィル研究者に、このことを改めて認識してもらっただけでも、この国際メルヴィル会議には大きな意義があったと思う。

※この文は2015年7月17、18日に高知新聞に連載された記事に加筆訂正したものです。

※文中の『白鯨』からの引用はすべて千石英世訳・講談社文芸文庫(2000年発行)によります。