20. 万次郞とカメラ - アメリカで学んだ写真術 by 谷 昭佳

(草の根通信83号、2015年6月掲載)

谷 昭佳: 東京大学史料編纂所・史料保存技術室(写真担当技術専門職)

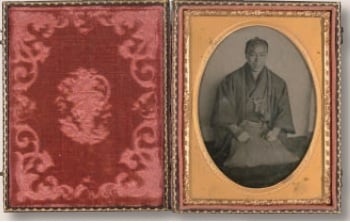

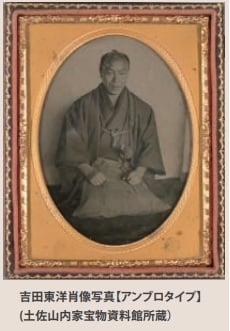

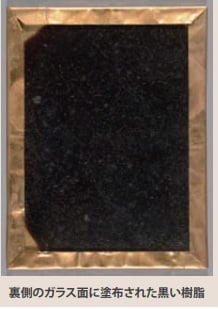

近年、ジョン万次郎が撮影したものと考えられる、写真原板の発見が相次いでいる。2014年には、長く所在が不明となっていた、幕末の土佐藩で重職にあった吉田東洋肖像写真の原板が、東洋のひ孫の家系宅で見つかり、新たに土佐山内家宝物資料館に収蔵された。筆者らの調査により、裏のガラス面に黒く樹脂を塗布し、表面の画像をネガ画像からポジ画像に反転させて鮮明に見せる技法の特徴が明らかとなり、万次郎が撮影した可能性が高いと同定できたアンブロタイプ写真である。刀を帯に結びつける下げ緒が内側から出ていることから、予め着物を左右逆に着たうえで刀も左右逆に指して撮影にのぞんでいるようである。文久元年(1861)1月29日の吉田東洋の日録には「晴 写真いたし候事 ・・・(後略)」と記されていることから、文久2 年(1862)4月8日に土佐で暗殺される約1年前、文久元年の江戸滞在中に万次郎によって撮影された吉田東洋の姿であろう。同郷の東洋とレンズ越しに向き合った万次郎の写真術とは、いったいどのようなものであったのであろうか。

ジョン万次郎こと中濱万次郎は、天保12年(1841)に土佐の宇佐浦から漁にでて漂流。アメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号に救助された後、ウィリアム・ホイットフィールド船長によりアメリカ東海岸にあるファアヘイブンに連れられた。そこで航海術・測量術などの諸科学の教育を受ける。19世紀の測量には写真技術を習得しているものが帯同し、写真をもとに地形図が描かれていることもあるため、万次郎も航海術・測量術などの諸科学の基礎を学ぶ過程で、当時の写真術であるダゲレオタイプ(銀板写真)についての知識を修得していたと推察できる。

嘉永5年(1852)、万次郎は高知城下に帰国。この時、吉田東洋から万次郎への聞き取り調査を命じられた河田小龍は、万次郎と共に生活しながら外国事情を彩色挿絵入り『漂巽紀畧』(ひょうそんきりゃく)にまとめた。そこには、捕鯨船の船頭などの持物としてケース入りの妻の肖像写真と思われる絵が描かれており、船乗りらが妻の肖像を大切にしていることが記述されている。このことは、大事な人の肖像を写真で残すという概念が万次郎には強く印象として残っており、後に母の肖像を残すためにアメリカから写真機を持ち帰ること、妻である鉄の肖像を撮影することなどに通じているといえる。河田が描いた「閉じた洋扇子を持つポーズの船頭妻肖像」の挿絵と、後に万次郎が撮影した「閉じた和扇子を持つ妻鉄の肖像」の写真のポーズが似ていることは、単なる偶然の一致であるとは言い切れない必然性がある。

安政7年(1860)1月、先に座礁したアメリカ測量艦フェ二モア•クパー号の艦長ジョン・ブルックと、一部の乗組員らが咸臨丸に乗船し帰国することになった。江川家の家臣となっていた万次郎は、操船知識と語学力をかわれ、彼らと共に咸臨丸乗組員としてアメリカに向かった。アメリカ人乗組員には、測量製図の専門家で、写真家や画家としても活動したエドワード・カーンの姿もあった。サンフランシスコ到着後、万次郎は咸臨丸の修理中に写真術の実際を学び、写真道具一式を購入した。万延元年 (1860) 5月、万次郎は購入した写真機を携えて帰国。大石梅嶺の「北米紀聞」には、江川家配下の万次郎ら4名のアメリカ土産について、万次郎は縫物の道具「シヨエーミシン」、鳴物「アツコラデアン」、写真鏡の道具の三品(ミシン、アコーディオン、カメラ)を持ち帰ったとある。また“各その術を伝授せり”とあることから、実際にそれらの土産品を使用して見せたのであろう。

万延元年7月の江川家江戸邸の動きを記した「御出府日記」には、万次郎が邸内で来客を相手に盛んに写真撮影をおこなっていることが記されている。29日には幕府の講武所トップである頭取の松平沖と他数名が、万次郎に写真撮影を頼みに江川邸を訪れている。頭取を迎えるため江川家では接待の支度を整えるが、撮影が終わると頭取は直ぐに帰ってしまったため、接待が空振りに終わったことが見てとれる。度重なる万次郎への来客記録からは、咸臨丸で帰国して間もなく、江戸で万次郎の写真撮影の噂が日毎に広がっていった様子を知ることができる。

万次郎が撮影したと考えられる、江川家に伝来する万延元年頃の37代当主江川英敏(1843-1862)のガラス板の写真には、ひとつの技術的特徴を見ることができる。それは黒い樹脂を画像のない側のガラス裏面に塗布し、画像のあるガラス表面の上には別のカバーガラスを被せている仕様である。この仕様は、アメリカ人のJames Ambrose Cutting が1854年に特許を取得したアンブロタイプ(Ambrotype)と呼ばれるもので、黒い樹脂をガラス裏面に塗布することで画像をポジ化して鮮明なものとするが、一方で画像のある面を上にして見ることにより被写体が鏡像となる技法であった。同時期に江戸や横浜で制作された、アメリカ人商人フリーマン、その弟子の鵜飼玉川、佐賀藩医の川崎道民らの手による写真には見ることができない技法である。つまり、万延元年頃の万次郎撮影写真の技術的特徴のひとつと仮定できるのである。

黒い下地の仕様について、万次郎の長男、中濱東一郎の編著書『中濱萬次郎傳』(冨山房、1936)では、「当時はガラス板の裏面(肖像を写してない一面)に黒色の樹脂を塗り、肖像を写してある面を表にして直に画像を見るようになるため、画像は左右反転して現れる、そのため当時万次郎に撮影をお願いする人々は予め衣服を左前に着用して機械に向く人々も少なからずであったという。黒色の布片を用入らず、特殊に樹脂を塗布したのは、肖像の鮮明にすることを期待するためで、当時は一般に欧米諸国で行われた方法である」と説明されている。

万次郎と共に咸臨丸で渡米した福澤諭吉が、サンフランシスコのウイリアム・シュー写真館で撮影した写真(慶應義塾福澤研究センター所蔵)は、江川英敏のアンブロタイプ写真と同じような黒い樹脂が薄く画像の無いガラス裏面に塗布されている。また、写真を収めているケース・金属フレーム・金属マット・カバーガラスなどの構成も、江川家伝来の複数のアンブロタイプ写真と同様であった。くわえて画像を保護するカバーガラスなどを留めるために用いられる、薄茶色の紙テープも、まったく同じものが使用されていた。これらアンブロタイプを写真作品として仕上げる手法が酷似していることにより、万次郎が写真を学んだとされるサンフランシスコの写真館とは、福澤ら遣米使節団メンバーも足を運んでいる、写真材料の販売業も営んでいたウイリアム・シューの写真館であったと考えるのが自然であろう。よって、ウイリアム・シューなどアメリカの写真館と同様の金属枠などを用いてケースに収められていることも、先のガラス裏面に塗布された黒い樹脂と同様に、万次郎により制作された写真のひとつの特徴を示しているといえよう。

アメリカで学んだ万次郎の写真術とは、それまでの日本の写真術が蘭学や科学実験の延長線上にあったこととは一線を画す、既に商業写真として完成された写真術を短期間に実学として習得したものであった。また同時に、写真をひとつの鑑賞作品として仕上げる手法をアメリカの写真館から導入し、西洋社会で根付いていた個人的記憶のために写真を残すという写真文化を持ち込んだのである。今や世界屈指の写真大国である日本に、文化としての写真を広めた最初の日本人は、ジョン万次郎であったのである。