17. 万次郞と東一郎 その① by 塚本 宏

(草の根通信79号、2014年7月掲載)

塚本 宏: 医学博士、元日本保険医学会会長、ジョン万次郎・江東の会会員

今号と次号に分けて、中濱万次郎の長男、中濱東一郎を長年にわたって研究してこられた医学博士、塚本宏さんからご寄稿いただいた「万次郎と東一郎」を掲載いたします。

塚本さんは、大阪大学医学部を卒業後、明治生命(現・明治安田生命)に入社。医務部長や同社取締役を経て、明治生命厚生事業団(現・明治安田厚生事業団)理事長、日本保険医学会会長(第25代)などを歴任されました。また、日本保険医学会の前身、日本保険医協会初代会長であった東一郎の日記をまとめた「中浜東一郎日記全5巻」(1992-1995)の刊行にあたって尽力されました。現在は、日本と米国の保険医学会の名誉会員であるとともに、「ジョン万次郎・江東の会」の会員としても活躍されています。

【 東一郎とはどんな人物か? 】

中浜東一郎(1857-1937)は、われらがジョン万次郎の長男として、芝・新線座の江川邸内で生れました。万次郎の子供、7人の中ではずば抜けて優秀でした。彼を一言で表現するなら、明治・大正・昭和にかけての「マルチ人間」だったと言えるでしょう。

父譲りの語学の才能をいち早く開花させ、15才には横浜十全病院で英語の通訳を務める傍ら医学も学び、実母の鉄が麻疹で早世したことと相まって、東京大学・医学部に進みます。明治14年に第3席の優等生で卒業後(因みに同級生の森鴎外は第8席)、直に地方の医学校(須賀川、岡山、金沢)の校長・教授を経て、内務省衛生局からドイツに留学します(明治18年)。目的は、衛生学の食物・栄養学や、上下水道施設の調査研究でした。

明治22年、帰国後はペッテンコーフェル、コッホ両先生直伝の衛生学、細菌学を駆使して目覚ましい活躍をします。同門だった緒方正規、森鴎外、小池正直らとともに衛生学草創期の基盤つくりに大きな貢献をしました。2年後には医学博士(「末は博士か大臣か」の頃の)を受領して、紛れもない名医の一人となりました。

内務省衛生局の官僚として、赤痢、コレラなど伝染病防疫のため東奔西走して、現地警察官とともに精力的に指導に当りました(いわゆる「警察衛生時代」)。同時に、「バイキン」を啓蒙する衛生講演会を各地で催して、教育者の役割も果たします。また、細菌学者としても衛生試験所長を務め、天然痘ワクチンの製造からツベルクリンの研究に至るまで幅広い学識と実験能力を発揮しました。明治政府の医療制度確立のために、医師免許試験委員長などの内務官僚の職務にも専念するのです。

ベルツ教授の薫陶を受けている彼は、臨床医としても優れ、伝染病、肺結核はもちろん、肝臓・肺ジストマの発見(岡山)や、象皮病調査(八丈小島)などの業績もあげました。

当時の内務省には、衛生局長・長与専斎のもと、のちに「大物」となる二人の同僚、後藤新平、北里柴三郎(いわゆる三羽烏)がいました。とくに、彼と同年生まれの後藤に対しては熾烈なライバル意識を燃やしています。長与局長が自らの後継者に後藤を据えた(明治25年11月)時に、東一郎は、「昨日、後藤新平衛生局長ニ任セラル北里モ亦内務技師ニ任セラル趣ナリ。新平ノ得意憶フヘシ。明治政府ノ人ヲ登用スルノ明ナキ遺憾ナリ。」と正直かつ感情的に後藤に先を越された悔しさを記している(「東一郎日記、11月18日」)。

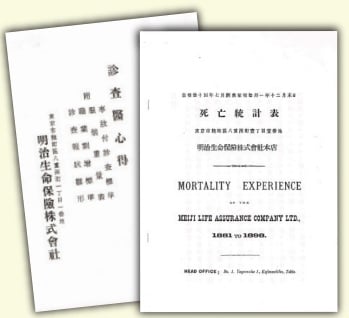

このことが契機となって、官から民に転じた行き先は、明治14年創業の「明治生命保険会社」で、第2代診査医長に就任し(明治29年)、5年後の1901(明治34)年、創立の保険医協会の初代会長に推され、以後約30年に及ぶ最長不倒の任期を全うしました。生命保険医として、「診査医心得」、「査定標準」の制定はじめ、衛生統計学の素養を存分に駈使して、「カード・システム」の定着による「死亡統計表」の完成、業界内での死因分類の統一など、初代会長にふさわしい業績を残しています(保険医学の論文30数編)。

同時に、臨床医としても2つの病院(回生病院と鎌倉病院)で患者の診療に当るとともに病院経営にも携わり(明治生命の勤務医との兼業ですが)、それぞれを盛業発展させる八面六臂の働きをしました。

「日記」からは彼の個人生活が読み取れますが、万次郎終焉の模様だけを見ても(明治31年11月12日)、父に対する並々ならぬ孝養心の一端が伺い知れます。最期を看取ったことが機縁で岡本武次(大学の後輩で日本橋病院長)と鎌倉病院の共同経営者になります。

また、若いころから一か所に定住しない性癖のせいか、殆どの伝記にある「砂村にあった旧山内家下屋敷から直接、終焉の地、京橋区弓町へ移転した」のではなく、その間に少なくとも7回も転宅を繰り返した、いわゆる「引越し魔」でした。家族思いでは人後に落ちず、とくに子供の病気に一喜一憂する様子は大変な子煩悩ぶりです。

趣味として、英・独の語学はもとより、漢詩、和歌の素養もあり、将棋も有段者で、当時の財界人たち(柳沢保恵伯爵(第一生命社長)、服部金太郎(服部時計店社長)、阿部泰蔵(明治生命頭取)など)としばしば将棋大会を催して交友を深めています。

言い落してならないのは、伝記作者としても優れた力量の持ち主であったことです。晩年、死の直前まで全精力を傾注して完成させ、昭和11年に刊行された「中濱萬次郎傳」は、今日でも「万次郎研究」の出発点とも言うべき名著となっています。

生涯現役といっても過言ではないほど晩年まで働き、中央衛生会委員、専売局の健康管理医、法務省常務顧問などの要職を続けました。昭和12年4月11日、自宅で放射線療法を受けながら食道がんで死去されました。亨年79歳の大往生でした。