12. 万次郞夜話 6) by 川澄哲夫

(草の根通信71号、2012年7月掲載)

川澄哲夫:慶応義塾大学名誉教授、ニューベッドフォード捕鯨博物館 学術顧問、CIE評議員

『フレンド』紙を読む万次郎

万次郎は江戸幕府に召し出された。大槻磐渓が、林大学頭を通じて、万次郎は「頗る天才之者」で、ペリーとの掛合役等に使え、

必ず穏便に処置するであろうと、幕府へ推薦したものである。日本の開国を、「統領に直訴」する機会が訪れたのである。

阿部正弘、林、川路聖謨、江川担庵などが列座する中で、万次郎は、共和政治では、上下の隔てがなく、用向きがあれば、「平民の身分」にても、「統領江直談直文通」ができる、と前置きして、アメリカが日本と「親睦いたし度との儀は彼国積年の宿願」であるとその事情を滔々 ( とうとう ) と述べる。

これまで度々アメリカの捕鯨船が日本近海において漂没し、鯨捕りが松前等へ上陸した節、「苛厳 ( かげん )」な取り扱いを受けたということを、漂流人たちが帰国して、申し立てている。日本では、外国人を「禽獣 ( きんじゅう ) 同様に取り扱う」ということが評判になっていて、「国内のもの共いづれも残念」に思っている。

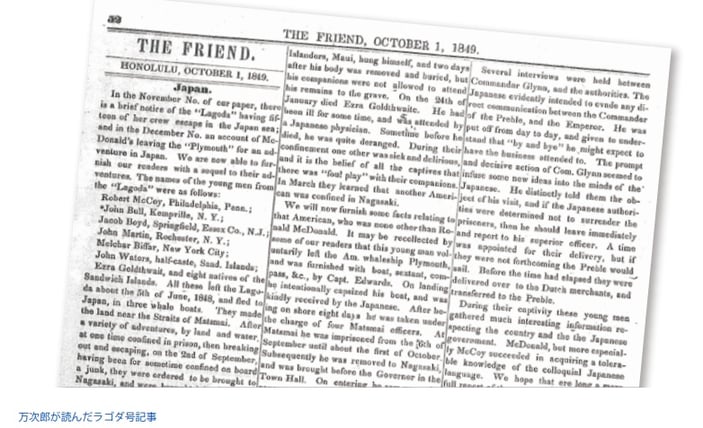

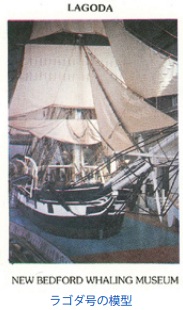

万次郎は難破して日本に上陸した鯨捕りたちが虐待されている例として、ラゴダ号事件をあげる。そうして一枚の新聞紙をとり出して、一座に示し、読み聞かせるのである。その新聞紙は『フレンドOctober 1, 1849』であった。万次郎は帰国にあたって、『フレンド』紙を二冊、デーマン牧師から贈られたのである。このドラマティックな場面を『江戸幕府取調記録』から抜き書きしてみよう。

一、共和政治之鯨漁船レゴデ(※1)船頭グリンと申もの之船松前江漂着、右乗組之のものとも同所入牢、其後長崎江相廻候儀等委細持渡候。彼国書籍(※2)二書記有之候由申之、右書籍読聞 ( よみきかせ ) 申候・・・

一、右漂着之ものとも長崎江相廻り候趣通詞より阿蘭陀甲必丹 ( おらんだかぴたん ) 江申聞。甲必丹より之通達承 ( うけたまわ ) り彼国軍船プレブロ江軍将グレンと申もの乗組、漂流人為請取長崎江渡来之始末右書籍二書記有之由二て読聞 ( よみきかせ )・・・

※1ラゴダ号(the Lagoda, ship 341t, Cap. Finch)は、ニューベッドフォードに船籍のある捕鯨船

※2デーマン牧師から贈られたのは、次の二冊

シミモントリ、チョールネル 一冊 但雑記一八四七年版

エ、モントリ、チョールネル 一冊 但同断一八四九年版

『フレンド』紙一八四九年十月一日号の要旨

ラゴダ号は、ニューベッドフォードを出帆、日本海の蝦夷地 ( えぞち ) の沖合で背美 ( せみ ) 鯨を追いかけていた。一八四八年六月五日、ラゴダ号の鯨捕り十五名が三隻のボートに分乗して、蝦夷地小砂子( こすなこ )村に上陸してきた。船長と意見が合わず反乱を起こして、脱走したのであった。彼らはロバート・マッコイ、ジョン・ブルら七名の米利堅 ( めりけん ) 人と八名のカナカ族人であった。彼らは直ちに捕えられて、船で長崎へ送られてくる。

長崎では、十字架を踏まされたあと、崇福寺境内の牢屋に監禁され、翌日、日本に来た理由を糺 ( ただ ) された。オランダ商館長レフィーソンが訊問に当たった。

商館長 「なんの目的で日本海へ来たのか」

マッコイ 「鯨を捕るためです」

商館長 「日本を探りに来たのではあるまいな」

マッコイ 「鯨を捕るだけが目的です」

商館長 「鯨の肉は食べるのか」

マッコイ 「食べません。鯨油を絞るだけです」

これで訊問 ( じんもん ) は終わって、再び監禁された。翌日は牢屋から引き出されて、オランダ語通詞森山栄之助から「お前たちは間者だ。鯨を捕りながら日本を探っているのだ」と詰問 ( きつもん ) された。

十一月一日、マッコイは脱獄した。オランダ船まで辿り着きたかったのだが、捕えられ、後手に縛られて、牢屋に引きもどされ、格子に縄でしばりつけられた。「お前は間者ではないか」と糺された上、日本人牢に移された。

十二月十四日夜、マッコイは、ジョン・ブルら三人の白人と語らい、牢を破って逃走した。が、再び捕まってしまった。手首や腕の皮が擦りむけるほど固く縛られた上、一晩中、戸外に放置された。翌朝、役所に連行され、またもや間者だと非難を受けた。

十二月十七日の夜、カナカ族人のマウイが首をつって死んだ。そのあとしばらくして、ゴールドウェイという男が発狂して死んだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

万次郎は続けて、幕府が「九州之南境」か「薩州南嶋々の内、又は琉球」に、米利堅の捕鯨船が憩うことのできる港を開いてくれることが共和政治の希望であると強調する。ここで万次郎は米利堅に領土的野心のないことを、メキシコ戦争を例に挙げて力説する。

――共和政治は、「海陸二手にてメキシコ領に押寄せ、手痛く攻撃」に及び、「メキシコ総敗軍」となり、「領地不残伐 ( せ ) め取り候へ」、その後メキシコより「相詫 ( あいわび )、和談相整、右地所返し遺し候」と阿部正弘にまで嘘を言う。

この場に臨席した江川は、万次郎の弁舌にうっとりと聞き惚れていた。が、はっと我にかえった。「崋山だ、崋山だ、崋山が漂流を装ってアメリカを見聞して帰ってきたのだ。たかが一漁師の息子がここまで成長するはずがない。崋山の霊がのりうつっているのでなければ。」そんな思いが江川の頭の中をかけめぐった。

崋山は天保十二年(一八四一)十月十一日、自刃して果てた。藩主に迷惑がかかるのを恐れての死であった。儒者としての死であった。崋山は西洋に憧れながらも、蘭学者として生き続けることができなかった。ただ、椿椿山に宛てた遺書の中の一言、「数年之後一変も仕候ゞ、悲しむべき人も之有べきや」が、時代が変りつつあることを彼に感じさせていた。

その同じ日天保十二年(一八四一)十月十日(十一月二十二日)、万次郎はジョン・ハヲラン号でハワイに送られてくる。万次郎は近代へ向かって旅立ってゆくのである。まるで崋山の遺志を受けつごうとしているかのように。

やがて、ラゴダ号の鯨捕りが長崎に幽閉されているという情報は、長崎のオランダ商館長を通じてバタビアの米利堅領事に伝えられた。そうしてアメリカインド艦隊司令長官の知るところとなり、プレブル号(U.S.Ship Preble, Commander James Glynn)が長崎へ派遣され、マッコイらを引きとって去った。アメリカが幕府と交渉して、自国の漂流民を受けとった最初の出来事である。さらに、この事件はペリーの日本への関心を惹きおこすことになる。